沒想過我在年近八十時,一連幾個小時端坐在電腦前,上網搜尋小時候跟著母親萬里逃生的路程。

人生有些事原本不該忘記,只因想起來就椎心刺骨,於我來說,最不堪回首的就是1949年那段苦難經歷。有一次全家出遠門坐在飛機上,想到這萬里之行竟是如此便利,忍不住跟旁邊十來歲的女兒說起當年的萬里逃生。一晃三十年過去,她又說給十來歲的兒子聽。這小傢伙很好奇,纏住我問曾祖母腳有多大,逃難走了多少路程。我說路太長了,算不清楚,他說這有什麼難,上網去查。

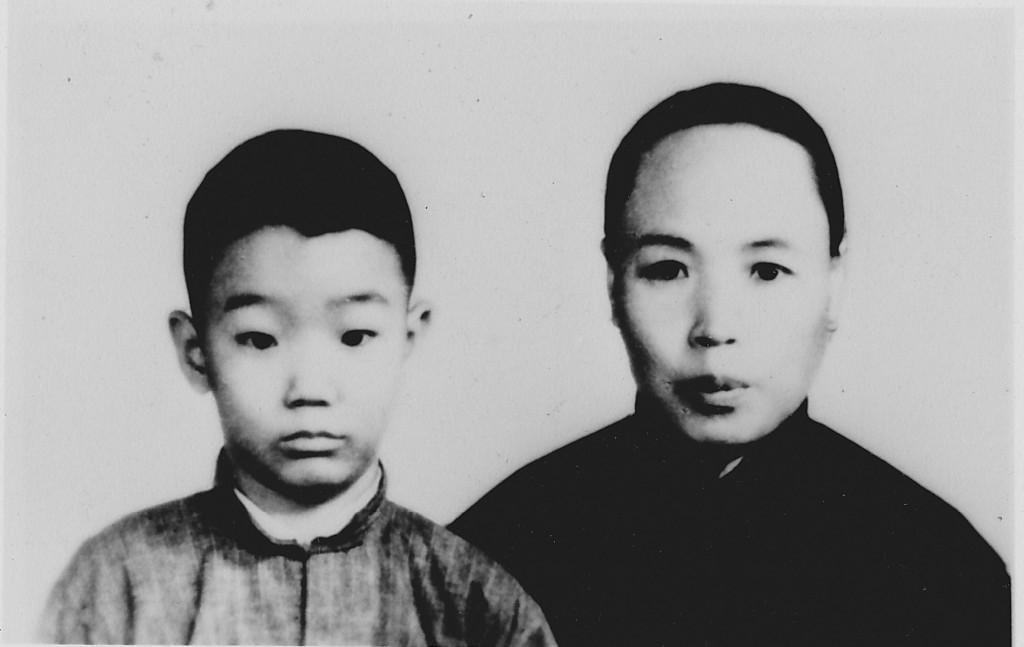

我摸摸他的頭笑了笑,夜裡卻忍不住上網搜尋。從山西陵川到河南輝縣,經鄭州、許昌、周家口、開封、碭山到上海,又北上天津,南下香港,東渡台灣,其間翻越太行山,過黃河、長江、淮河,渡渤海、黃海、台灣海峽,步行、騎驢、乘馬、搭牛車、上火車、坐貨輪,前後八個月之久,要是把躲戰火避關卡而繞來繞去的路程全都算上,恐怕已是萬里有餘。僅僅經過「解放區」所設置的村頭路卡,我們母子三人已是九死一生。如果不是親生經歷,連我都不能相信,一個遭遇1949年的母親,一個識字有限的小腳婦女,怎麼能把兩個兒子帶到台灣。

母親婁李英女士原是我的伯母。我生下來不到五個月,親生母親過世了,從開始說話的那天起,我就把伯母叫「媽」,從來也沒覺得她不像是我母親。母親很少提到她的過去,我只知道她娘家是在大山的折皺裡,她嫁給韓家之前是長女,嫁到韓家之後是長媳。在中國傳統社會裡,尤其是在鄉下,長女的角色註定了忍耐、辛勞和犧牲,長媳更不必說。母親的勤快是從小養成的習慣,手腳又出奇地俐落,儘管這樣,祖母對她的呵斥也還是斷不了的。記得有一次,祖父衝著祖母說,「你別以為你是城裡的婆婆就可以不講理,人家婁家可是有來頭的,要不是來頭大,才不進山裡躲藏呢﹗」又聽人說,女人的腳越小,娘家的來頭越大,我母親的小腳好像也能說明她娘家真是逃難逃到山裡的大戶人家。

母親婁李英女士原是我的伯母。我生下來不到五個月,親生母親過世了,從開始說話的那天起,我就把伯母叫「媽」,從來也沒覺得她不像是我母親。母親很少提到她的過去,我只知道她娘家是在大山的折皺裡,她嫁給韓家之前是長女,嫁到韓家之後是長媳。在中國傳統社會裡,尤其是在鄉下,長女的角色註定了忍耐、辛勞和犧牲,長媳更不必說。母親的勤快是從小養成的習慣,手腳又出奇地俐落,儘管這樣,祖母對她的呵斥也還是斷不了的。記得有一次,祖父衝著祖母說,「你別以為你是城裡的婆婆就可以不講理,人家婁家可是有來頭的,要不是來頭大,才不進山裡躲藏呢﹗」又聽人說,女人的腳越小,娘家的來頭越大,我母親的小腳好像也能說明她娘家真是逃難逃到山裡的大戶人家。

我最早的記憶是母親教我識字,她把字一筆一劃寫在我的手心上,邊寫邊說,「用心記著,再寫一次。」她會寫的字很有限,不久就算是傾囊傳授了。至於算術,她教我的方式也是簡單不過。一小袋黃豆倒在地上,一個一個往袋子裡數,反反覆覆。時間稍久,我就不耐煩起來,想不到這幾乎是我童年時代最幸福的記憶。日後七十多年,我做夢都想回到那些日子。

我的生父在抗戰勝利前夕被日本人殺害,年僅32歲。伯父把我當作親生兒子,我也一直從稱呼上到內心裡都把他當作父親。祖父本以為抗戰的勝利多少能夠減輕點兒失去兒子的哀痛,不料內戰又開始了,共產黨人在晉東南開始了鬥爭和清算。只要是大財主就無一倖免,況且我們家自1937年以後,幾乎就是國民黨、三民主義青年團在當地的大本營,父親(伯父)更是閻錫山派到上海的工作者。我們一家人先是從長治被抓回老家陵川,雖說住的是親友蘇家的老宅,但這老宅早已成了關押革命對象的看守所。現在我已記不清楚大人所受的折磨,只記得一副對我來說顯得過大的手銬。我不敢把手銬拿下來,滑落的時候我得趕緊戴上。

隨著共產革命日漸瘋狂,我們的遭遇也越發悲慘,全家都被趕到城北關十字路口一間破舊的小房子裡。祖父完全沒有行動自由,一旦被人拉出門外,那就是上街遊鬥。他想死,一頭扎進水缸,母親抱住他的腿,硬是把他拖出來了。當初祖母去世,祖父痛哭流淚,現在卻羨慕她躲過了鬥爭和清算。熬到1947年的春天,他在忍受了一個上午的公審揪鬥後,被拖到東廟後面槍殺了。

母親三十六歲才生下幼弟,他剛學會走路就被關押起來,只能在窄小破舊的房間裡爬來轉去。祖父被槍殺了,三叔被折磨至死,三嬸被逼改嫁,除了遠在上海的父親,韓家只剩下母親和我們兩個年幼的兒子。母親是這個世界上唯一能夠照顧我們的人,她從前的歷史也無非是從吃苦耐勞的長女做到耐勞吃苦的長媳,從來沒能真正享受財主家的榮華富貴,但當地政府非但沒有放過她,反而變本加厲,把她抓起來吊打,追查父親下落。母親遍體是血,渾身發高燒,被放下來時已奄奄一息。鄰居是賣豆腐的,他妻子把冰涼的豆腐切成片,蓋在母親身上降溫。結果,那些豆腐片兒很快就被身體烘乾了,被鮮血染成了醬色,看上去像豆腐乾。

或許還得感謝從小經歷的磨難,母親挺過來了,而且決定帶我們出逃。這些年來,我讀過國民黨家眷在1949年從大陸逃到台灣的故事,也讀過國民黨家眷在1949年前後的大陸遭受殘酷迫害的故事,每次讀來都心有餘悸。我覺得母親帶我們出逃其實更難,更不可思議。我們不是從沿海大城市逃難,也不是隨著國軍的敗退逃難,我們是從內地太行山的深處往外出逃,從已經淪為共產黨統治的北方往外出逃,阻擋我們的凶險與其說是黃河太行山,不如說是到處都有監視和追捕。

那是1949年初春時節,我們母子三人總算熬過了被關押的日子,但群眾革命的天羅地網無所不在,到處有人監視,巷口路口都要查看路條。母親不知從哪裡找來紅色印泥,又找來一塊塊肥皂。她先讓我在紙張上邊寫下兩行字,大意是某某人等前往某地探視重病姥姥,請「准予放行」之類,然後讓我用小剪刀在肥皂上刻下「陵川縣政府印」四方印章。這印章刻來極不容易,先以白紙包住肥皂,確定肥皂的大小,然後在紙上寫下「陵川縣政府印」六個字,再然後把紙反過來放在眼前,順著紙上的字形用剪刀尖輕輕仿刻。「縣」字是母親自已動手刻的,其它的由我來刻。我當時十歲出頭了,心裡清楚母親是走投無路才冒如此風險,這簡單的兩行紅字關乎性命。當這兩行字塗上紅泥落在紙上的時候,我只覺得身上發涼,不相信靠這樣的「路條」能夠蒙混過關,但母親說好,她用顫抖的手捧起路條,然後用嘴吹乾。幾天後,我們真的就靠這路條連過幾個關卡,逃出太行山。現在回想起來,大概還得慶幸土共政府做的路條本來就粗糙,守路口的人更看不出好壞真假,或者乾脆不識字,只要白紙上有黑字,還有紅方塊,他們就別無疑問了。

翻越太行山的那天晚上,朔風淒寒,繁星滿天,黯弱的星光下,險山嶙峋,怪石猙獰,腳下所恃不過是一線羊腸,有時連羊腸也迷失不見。我們母子三人從沒到過這種地方,隨時碰到懸崖陡壁,時間卻不容許尋找安全一點的路走,母親說一定得趕在天亮進入河南輝縣,要不然就會被抓回陵川。經歷了幾年的非人待遇,再危險的懸崖也不比那些整人的人更可怕,我們也顧不得恐懼了。天亮時分終於下了大山,進入豫北。

時隔六十餘年,此時上網查詢,才知道當初下山的路線,竟然是春秋戰國時代就已出名的白陘古道。 2500年前奇兵出天險,大概也不會選擇月黑風高的深夜,我們婦幼三人卻因為急于逃生,以整整一夜的跌跌撞撞,經此險關。母親或許是歷史上唯一的一個,踩著小腳在月黑風高的夜晚走出白陘古道的女子。

輝縣一馬平川,平川人多,更不敢有片刻喘息。全靠父親的友人冒險相助,我們爬上運牲口的無頂火車車廂。我已困乏之極,剛想合眼,聽見父親的友人低聲對我母親說,千萬別暴露,沒過鄭州黃河鐵橋就隨時會被抓到。

從小聽大人說到乘坐火車的快意,此時我只覺得無邊的恐懼、緊張和疲累。日正當中的時候,突如其來的震耳聲讓我駭然坐起,抬頭望去,只見急馳的火車正穿過一組組土黃生鏽的鐵架。我從餵牲口的麥草堆裡爬出頭來,臉貼到車廂一側,透過縫隙看見黃河正無語東流。小時聽父親說黃河是母親河,此時對我來說,過黃河就意味著脫離虎口。心裡一放鬆,飢、渴、累全都撲來了,陡然想起一天一夜沒吃過一口飯。

這時候的中國,黃河沿岸已是共軍天下,淮河沿岸正進行國共生死決戰徐蚌會戰,而我們要去的上海遠在長江入海的地方。我們先後去了鄭州、新鄭、周家口、許昌、碭山等地,一路奔走的路線,不是要避開戰火,就是要躲過盤查。雖說我們韓家在這些地方有店舖,或者是有親友,但這些幫我們的人也大都朝不保夕,風聲鶴唳,我們三個外地人又很容易被當地人認出來,所以就只能東躲西藏。直到5月26日上海失守,京滬鐵路開始通車,大約在六、七月間,我們才從碭山搭上了火車。

終于到了大上海,找到父親住所,才知道他在上海淪陷前去了台灣。母親僵在地上。我不敢看她的面孔,只看見她一雙拳頭大的小腳一動不動,像是釘在了樓板上。記得我四、五歲時,母親抱著做飯的大鐵鍋,這雙小腳歪歪扭扭地挪動著。當我們在黑夜出逃時,母親以這雙小腳翻越太行,有時還要承擔抱弟弟扶我的重量。我忍不住哭了,淚水無聲息地掉下來。母親真是太苦了,母親還能承受多少﹖多年以後,我才想到母親其實還有一雙庇護我們的翅膀,母愛有多深厚,這雙翅膀就有多大力量。

其後幾個月,我們乘坐火車從上海北上天津,從天津唐沽乘坐英籍客貨二用輪「漢瑞傑號」南到香港,再從香港乘坐四川輪越過台灣海峽。除了父親當年的友人和部下多方相助,逃出來的希望就全靠母親的堅強和機智了。其間種種生離死別、風雨風浪、艱辛恐懼和僥倖慶幸,相信台灣有無數家庭都在1949年的這段時間裡經歷過。

當年12月7日,我們終於抵達基隆碼頭。上岸的時候,母親莊重地對我說﹕「這就好啦,我對韓家總算有個交待。」不久就趕上民國三十九年新年,緊跟著是農曆春節,一家人在喜慶的鞭炮聲中聚在一起,父親穿著母親親手縫的絲綿襖,陪伴母親遊覽台北南海路植物園,參觀歷史博物館。從1945年到1949年,我們韓家家破人亡,死裡逃生,沒有比此刻團聚在一起更幸福的事情。

當年12月7日,我們終於抵達基隆碼頭。上岸的時候,母親莊重地對我說﹕「這就好啦,我對韓家總算有個交待。」不久就趕上民國三十九年新年,緊跟著是農曆春節,一家人在喜慶的鞭炮聲中聚在一起,父親穿著母親親手縫的絲綿襖,陪伴母親遊覽台北南海路植物園,參觀歷史博物館。從1945年到1949年,我們韓家家破人亡,死裡逃生,沒有比此刻團聚在一起更幸福的事情。

幾年後,弟弟偷偷到住家附近戲水,不幸喪生。母親晚來得子,生下弟弟,卻不得不面對他不到十歲就猝然死於意外的殘酷事實,從此變得沉默寡言。我在台北工專的五年中,雖然從學校到家裡往返騎腳踏車要一個多小時,我還是每天中午都回去吃她燒的飯,我要讓她感受到我沒有她不行,因此也從來不知道學校週邊賣些什麼餐飲。畢業後離開了台北,週六午餐前也要想盡辦法趕回家中。

民國54年12月18日,母親病逝於台北廣州街國防醫學院的「小中心診所」,享年不過60歲,在當時也不能算是高壽。她得的是食道癌,那時候台灣能治療這種病的醫院只有台大醫院和三軍總醫院兩家,都離我們家不遠,三軍總醫院尤其近。三軍總醫院大門的左邊有一幢很簡陋二層樓建築,對外叫做「小中心診所」。牌子雖小,名氣卻很大,醫生都是一流名醫,醫療設備先進,索費也不菲,非一般平民百姓所能負擔得起。但我與家父一致決定住這家醫院,敦請名醫來做手術,而我之所以敢承擔這樣的醫療費用,實際上是仰賴我所服務的公司可以借錢,然後再從薪水中分期償還。

我常想母親的命真苦,從長女到長媳本來就苦命,日本鬼子走了,共產革命又來了,終於逃出了大陸,沒幾年我弟弟又突然走了。有時候又想,母親生在苦難時代一個被革命的家庭,經歷了這麼多摧殘和不幸,能活到從前人所說的花甲之年,已是萬分不易了。比起那些沒能逃出大陸的國民黨家眷,母親是幸運的,她畢竟逃出來了,而且以她的羽翼保護了兩個兒子,以她的一雙小腳帶著兩個兒子逃了幾千公里的路程。如果不是逃出來,我們這些被清算的人,躲過了五十年代也躲不過六十年代,不是死於非命,就是生不如死。

我五個月大失去母親,十歲不到失去父親,全靠著母親養我,育我,護佑我,又帶我死裡逃生,跑到台灣。從那時至今六十多年,幸運的是人生順遂,家庭美滿。現在祖孫三代都生活在美國舊金山灣區,站在我家陽臺上遠眺,舊金山市區就在海灣對岸,金門橋於白雲淡霧中若隱若現。好幾次想,要是挽著母親,從從容容地在橋上散散步,不慌不忙太太平平在市區裡東看看西瞧瞧,該有多好﹗(寄自北加州)