散文 |

|||||

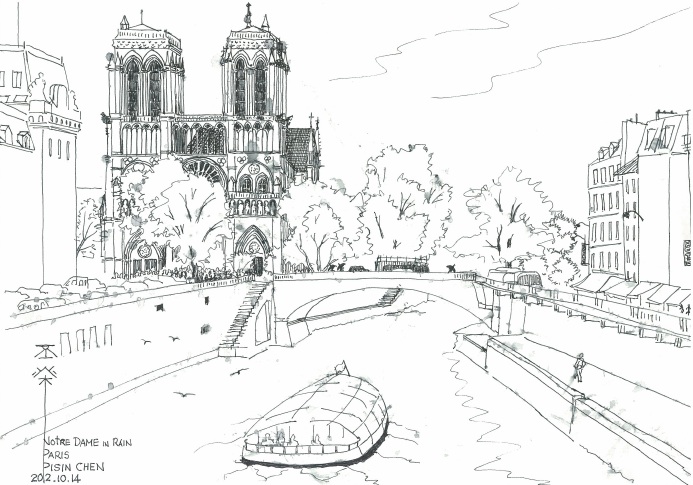

流光易逝,從2007年回母校台大任教,轉眼已經七年,該到按例輪休一年的時候。應該去哪裡換個環境進修充電呢?幾乎不假思索,就決定第一站到巴黎訪問幾個近年來有合作關係的學術機構:法蘭西學院(College de France)、巴黎迪德羅大學(Paris Diderot Universite)的宇宙學與粒子天文物理學中心(APC)及法國高等綜合理工大學(Ecole Poly technique)。因為工作需要,多年來走遍了世界各個角落,包括南極,可是除了台灣和美國,沒有在任何地方待超過兩周的。巴黎雖然來過無數次,這次長住卻是一個全新的體驗。  陳丕燊《雨中聖母院》(2012) 我選擇了一個離著名的眾神殿(Pantheon,居禮夫人的墓在此)只有一街之隔的公寓住下來。拉丁區(Quartier Latin,因中世紀歐洲大學均以拉丁文授課而得名)多數的馬路均以著名的學者命名,例如我的公寓門前的小路就叫拉普拉斯街(Rue Laplace)。拉普拉斯是拿破崙時代的著名物理學家,曾經把他的天體力學巨著獻給拿破崙,引起兩人一段著名的對話。拿破崙問拉普拉斯:「你的天體力學理論中怎麼從來不提上帝?」拉普拉斯回答:「陛下,這個假設是不必要的。」小街的一頭是成立於1460年的聖芭柏學院(College Sainte Barbe),而另一頭則是高等綜合理工大學的舊址,它的正門上浮雕了五位該校歷來著名學者的側像,而拉普拉斯就是其中之一。隔著眾神殿,在廣場的另一端,是我訪問的法蘭西學院,離我的公寓僅五分鐘之隔。其他不計其數的大學院校錯落在幾公里方圓的拉丁區內。這個大學區是巴黎的發源地,歷史悠久,人文薈萃。徜徉在縱橫交錯、古老的青石路上,滿街是教授、學生(到了夏天,則是從世界各地蜂擁而來的觀光客,而學者們則紛紛「逃」出城去。),到處是餐館酒肆,尤其是廣場另側背後的迪卡爾街(Rue Descartes),更是餐館林立,其中不少也充滿了歷史。例如維廉屋(La Maisonde Verlaine)餐廳是19世紀法國詩人保羅.維廉的故居,而美國作家海明威則曾於1921至1925年住在它的樓上。當然除了菜香,還有書香。每條大街小巷總有古色古香的書店。賽茵河(La Seine)畔面對巴黎聖母院的莎士比亞書店(Shakespeare and Company),就是名作家常常聚集的書店。 數百年來這座巴黎城中之城曾經孕育出無數影響思潮、增進知識、豐富心靈的哲學家、科學家、文學家。笛卡兒、拉普拉斯、居禮夫人只是繁星中的幾顆罷了。重要的是,它的光輝並非過去式,而是現在進行式。譬如我訪問並合作的法蘭西學院威尼齊亞諾教授(Gabriele Veneziano),他是超弦理論(stringtheory)的創始者之一。他的隔壁是諾貝爾物理獎得主柯恩-塔努齊(Claude Cohen-Tannoudji)。我訪問的另一個機構——巴黎宇宙學中心(APC),它的講座是1992年發現宇宙微波背影非均向性的諾貝爾獎得主思慕(George Smoot)。雖然這個發現是他在美國柏克萊加州大學時所做出,但是他現在兼任巴黎迪德羅大學講座並長期待在巴黎。在這五光十色、城開不夜的花都裡,學者們竟能不為所動,致力學問,執世界之牛耳而不輟,這是怎麼做到的? 在我就讀台大物理系的年代,正值陳之藩教授在報章發表多篇《劍河倒影》散文。文章裡如夢似幻的劍橋,它悠久光輝的學術歷史和人文薈萃所時時激發出的思想火花,曾經如此地激勵過我和同學們。我們徹夜暢談如何在羨慕之餘,把台大打造成另一個劍橋。我們自發地組織起物理書報討論會,探討諸如量子力學的數學基礎等等議題,又在丘宏義老師指導下自製八吋望遠鏡,多麼意氣風發。在那涉世未深的年紀,哪裡知道一個世界學術重鎮的打造是何等的不容易!而後飄洋過海赴美留學,最終果然圓了自己的物理夢,在史丹佛大學直線加速器中心落地生根,方了解到如隱士般的劍橋並非學術殿堂唯一的模式,而巴黎的拉丁區似乎正是一個反例。順便提一件小小的趣事。這趟赴巴黎輪休,打算帶一本《劍河倒影》到巴黎重讀,於是到台大校門口的書店購買。詢問台的小姐問我:陳之藩是哪幾個字?她從沒聽過有這麼一本書,在電腦上也遍尋不得。時代的巨輪已經把台灣的年輕世代帶上不同的方向和品味了嗎? 九月到了巴黎,便在眾神殿附近氣度恢宏又花草繁茂的盧森堡公園一口氣把它讀完了。幾十年前大學時代初讀時的美好回憶一一重現在腦海。但如今我已不再是那位從未離開過台灣小島的青澀大學生了。雖然我仍是個不可救藥的理想主義者,但是已經有了許多的人生經驗及批判力,知道學術的追求並不能只靠那純純的愛。一個偉大的學術重鎮不但要有自由開闊的恢宏氣度、不斷探索新方向的精神,還必須有充裕的經費,把最有創造力的學者吸引來,多到超過學術思想激盪所不可少的「臨界質量」(criticalmass),使原創的思想能得到源源不絕的正向反饋。那麼環境的氛圍又扮演什麼角色呢?劍橋大學如中世紀隱士般的田園風格,對它走在學術重鎮的路上,有多大的重要性?而花花世界的都會生活,又對巴黎大學的學術風格產生多大的影響? 徜徉在賽茵左岸,不免讓我想到台灣大學。像拉丁區一樣,台大也落坐在大都會。它的四周也有許多大學,可說是台北市的拉丁區。它的附近也有一條河:淡水河。台北沒有世界之都巴黎的格局,台大也沒有劍橋、巴黎大學七、八百年的學術傳統,然而大安區到底也是人才薈萃,可說是拉丁區的具體而微,而台大年紀雖輕,也已經有近百年的歷史。想要後來居上,就必須堅持學術風氣自由開放,行政措施大膽創新。美國史丹佛大學就是一個後來居上的好榜樣,在短短一百多年裡,超越眾多歐美老牌大學,成為世界數一數二的學術重鎮。我曾經親身參與史丹佛大學為成立宇宙學中心所做的募款工作,體驗到它把大學以最專業化的企業方式來管理,以爭取最大的私人捐贈為手段,以網羅最傑出的學者、提供教授學生們最好的研究環境與資源為目標,而行政卻又絕不干涉學術自由的種種高效率的運作。的確,近年來台大也積極募款,推動新興學術領域。2007年成立的「梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心」就是一個可喜的開端。如果政策繼續鬆綁,經費繼續充裕,這淡水左岸的台大,有沒有可能有朝一日超越賽茵左岸拉丁區的巴黎諸大學? 出了拉普拉斯街,左轉沿著聖芭柏學院上行幾步,就到了眾神殿廣場。廣場北側,左邊是巴黎的守護神聖日尼維(St. Genevieve)教堂,右邊則是日尼維圖書館。每天我經過聖芭柏學院和圖書館,總是看到年輕人冒著深秋的風寒排著長龍、沿著路邊耐心等待,連周末也如此。我心想,是不是這裡面有類似韓流藝團來表演,他們來排隊買票或等候進場?可是怎麼會天天如此,不分早晚呢?終於有一天我忍不住停下來,問一位正在排隊的年輕人。他解釋,這是大家排隊等待進入圖書館讀書。因為從一大早裡面的座位就已經滿了,所以館員只能等有人離開,才放人進去。當下我呆住了。我的那些學者同行能不為窗外的花花世界所動,我能理解。到底他們經過重重篩選,心志已定。只要研究經費充裕、聚集夠多的一流頭腦,你把他們放到田園山林也好,都會市井也好,他們都能專心一志地探索真理。年輕學生則不必然。他們入世未深、志向未定,外界的誘惑就相對的大。從這個角度看,大學的環境還是十分重要,而不是純靠經費可以取代的。田園式的劍橋固然可以使學子心無二用,但孤寂的氛圍是否也太缺乏生活上的變化?反之,都會式的巴黎固然會對學子產生五光十色的引誘,但是那些冒寒排隊的學生們怎麼如此淡定?對於這個「巴黎現象」,我困惑不解。要打造一座世界頂尖大學,是「田園」好呢,還是「都會」? (原載聯合報副刊 1/12/2015) (陳丕燊 臺大物理系暨天文物理研究所講座教授、梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心主任、美國史丹福大學「卡福立粒子天文物理與宇宙學研究中心」(KIPAC)終身研究員。) |

|||||

|

|

|

|

田園好呢,還是都會?Leave a Reply |

|

Copyright © 2026 chinesewritersna.com - All Rights Reserved, Site by Grace Computer & Internet Corp.        |