散文 |

|||||

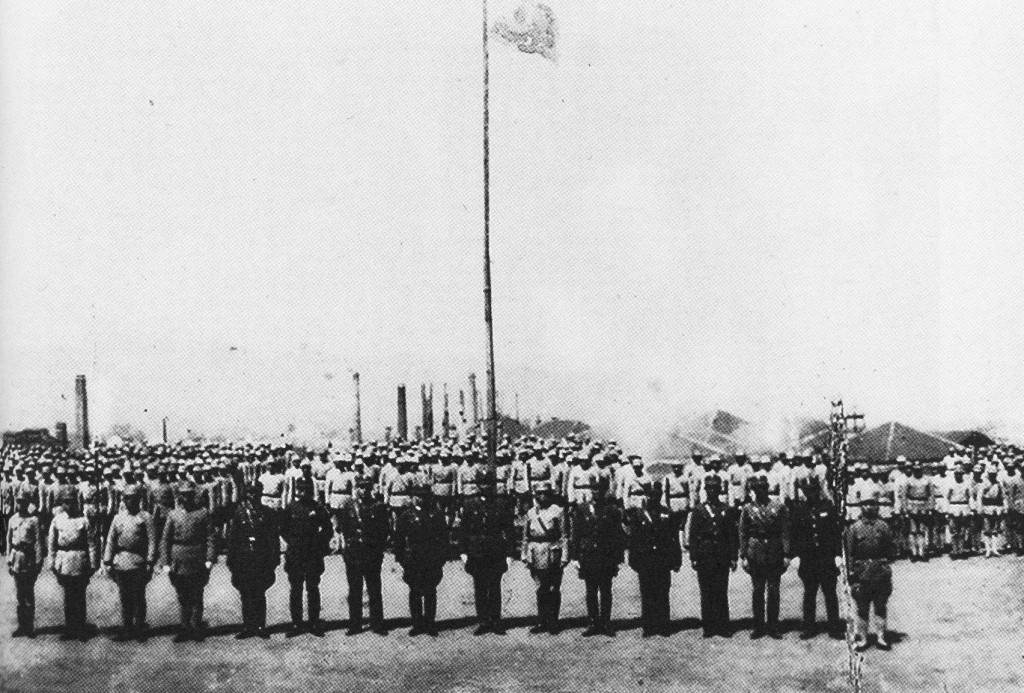

我一直都不知道我父親年青的時候打過日本人。 兒時印象中的父親,鮮有笑容,一身整潔的半舊布衣,兩隻護袖,手拎一具破人造革包,腰板筆挺,大步走去上班。我是家中的么兒,對記憶中的父親,少有親昵,多的是敬畏。 我出身在一個有“原罪”的家庭:少時就被師長們隱約告知,似乎父親年輕時錯跟了一位姓蔣的壞人,參加過一支什麼“匪軍”。而土匪在我們這些“生在新社會,長在紅旗下”的少年人來說,那是無惡不作,燒殺搶劫的壞種。而且我又看過那位蔣姓壞人的漫畫像:光頭,留著賊賊的小鬍子。心中不禁鬱悶,父親怎麼就跟了這樣的人呢? 記得我十歲那年,一九六五年,為紀念世界反法西斯戰爭勝利二十周年。滿街的宣傳海報,其中印象最深的一幅是一位歪戴船形帽,跨步舉拳,張嘴嘶喊的蘇聯軍人。酷酷的英雄形象,羨煞我等少年。同時心中升起怨恨,如果父親年輕時不是什麼“匪軍”,而是去打日本鬼子,不也同樣是海報上的英雄?! 同樣是那一年,父親驟然離我們而去。當時官方的結論是“自絕於党,自絕於人民”。從此父親形象,成為反面枷鎖,使我在少年、青年乃至中年的生命旅程上蹣跚而行。每遇人生轉折,如升學、如求職,出於恐懼與求生本能,總是自行貶損父親,力求以“劃清界限”的投名狀,換取我人生下一階段的飯票。啊父親,你前世欠下何等孽債,要兒女如此贖還? 我哪裡知道父親曾經的人生! 父親錢自民,1911年生人。出身貧寒,自小用功讀書,苦學成才。1937年,抗戰軍興,為響應當時全國領袖蔣中正先生(就是那位蔣姓壞人!)的號召:“一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍!”乃投筆從戎,加入了著名的國民革命軍第五軍的戰列。大約是當時軍中難得的秀才,他從準尉做起,而少尉,而少校,及至抗戰勝利,官至上校。所服務的部隊也是赫赫有名:南京方山裝甲兵團(當時全國第一支裝甲部隊),國民革命軍陸軍200師,第五軍輜重兵團,中國遠征軍,等等。他所追隨的上級長官,更是中國抗戰史的留名人物:杜聿明將軍、戴安瀾將軍。而他參加過的戰役,足以構成中國軍史的里程碑:長沙會戰、武漢會戰、滇西戰役,而最著名的,是參加了昆侖關大戰。 我手頭有一份最近剛發現的父親親手寫就的簡歷。大約寫於1960年代,是他當年無數“交待”材料中的一份。 薄薄兩張紙,字跡剛正,行文簡潔,平鋪直敘。看看這些文字:1938年,湖南湘潭,陸軍200師輜重營,任少尉。1942年,貴州安順,陸軍第五軍輜重兵團,少校……尤其這一段:1939年12月,廣西界首,陸軍第五軍裝甲兵團,上尉,主管人:杜聿明。 哦界首,熟悉昆侖關戰役的人都知道,界首戰鬥是昆侖關大戰中最為激烈的戰鬥,中日雙方軍隊為爭奪這最後的制高點,進行了殊死搏戰,第五軍將士以血肉相拼,奪下高地,從而全殲了頑守昆侖關的日本號稱“鋼軍”的第21旅團。 我注視著眼前薄薄的兩張紙,行文平淡,敘述緘慎。這薄紙背後,是怎樣的艱險跌宕,血火波瀾?父親長年服務于第五軍,翻閱中國抗戰史,國民革命軍第五軍的戰鬥歷程,也就是父親的個人經歷。作為中國第一支機械化部隊,它可是當年國民政府的血本,這支血本之軍,在民族危難之時,被義無反顧地投入到戰場,幾經損耗,幾經整編,但卻是不間歇地拼殺疆場。父親的單位,多為輜重、機械、裝甲兵團,父親的戰地世界,是馬達轟鳴,金戈鐵甲的世界,是雄強剛硬的血性男兒世界! 看過幾幀當年國軍機械化部隊的照片,“那種望不到頭的運兵車隊;望不到頭的坦克車隊,望不到頭的空軍機群;望不到頭的大口徑榴彈炮群。這些真的是抗戰中國自己的軍隊嗎?”(章東磐《國家記憶》) 是啊,這些真的是我們自己的軍隊嗎?這些真的是“正面戰場”的本來面目嗎? 昆侖關大戰中被第五軍擊斃的日本“鋼軍”旅團長中村正雄曾寫道:他的部隊“之所以在日俄戰爭中獲得了‘鋼軍’稱號,是因為我們的頑強戰勝了俄國人的頑強。但是,在昆侖關,我應該承認,我們遇到了一支比俄軍更頑強的軍隊。” 史料公認,昆侖關戰役,是中國國民政府與日本帝國政府、中國國民革命軍與侵華日軍,“硬碰硬”的對決。這“硬碰硬”三字,令我熱血賁張! 長期以來,我們的抗戰教育,似乎是全國軍民,在長達八年之中,總是“靈活機智、神出鬼沒”的遊擊戰、地道戰、地雷戰,零打碎敲,陰柔迂回。一部煌煌泱泱,波瀾壯闊的全民族抗戰史詩,弄成個人神技、匪夷所思的童話,真正令人憋屈。 誰曾想,中華民族,面對國力、科技、軍事裝備均強於我的外族侵略者,也有過不躲避,不退讓,正面亮劍,迎頭碰撞的幾十萬人的大規模戰役,那種大兵團聯合作戰的恢弘氣勢,那種“硬碰硬”的陽剛精神,真正叫人揚眉吐氣啊!醜化、矮化“正面戰場”的言論可以休矣,每一個有良心的中國人應該看到:我們原來還有這樣的抗戰! 薄薄的兩張紙,內容一再的簡約,但白紙黑字的鐵證:戰事頻仍,父親都在場。父親對我,絕不會說。據長輩們回憶,父親生前也隱隱約約地提過幾次:“紅軍長征走得艱苦,我們當年在野人山,走在深山密林,也是九死一生。” “當年我們是睡在死人堆旁,走在死人堆上。幾次與敵人擦肩而過,甚至相鄰而臥。”父親膝蓋上可疑的傷口,創傷之深,但他從不提起。 觸目驚心的,我看到簡歷中,父親在他戰鬥過的部隊名稱前,都加上了一“偽”字,“偽”陸軍200師輜重營,“偽”第五軍裝甲兵團,等等等等。 父親,你寫下這一“偽”字,內心是怎樣一種情感?你知道嗎?戴安瀾師長的在天之靈在注視著你;昆侖關那些身綁炸藥沖進敵堡的弟兄們在看著你;野人山,那些戰死病死,跳崖而死的軍部直屬醫護隊的姐妹們在看著你;還有,被你們擊斃的中村正雄旅長團也在看著你,看著你寫下這一“偽”字。 父親,你真的是羞恥於曾經以命相搏的抗戰經歷嗎? 一九八四年,已經成為藝術工作者的我,接到設計南京大屠殺遇難同胞紀念館大型浮雕的創作任務。我當時沒想到,這件作品要做到二十八年才真正完成,它會成為我一生最重要的作品。也沒想到,這件作品,會將父親與我在精神上連接起來。 大概是由於我的性格與經歷,個人生活底色沉重一點吧,我對於宏大敘事,有歷史重量的嚴肅題材情有獨鍾,這是否與小時父親常命背誦岳飛文天祥之類有關,不好確定。但因為生長于南京,對南京大屠殺這類歷史悲劇有著特殊的情結,因此在面對如此難得的創作機遇時,憑著年輕與熱情,不管不顧,一口承接下來。 接下來就是一段“暗無天日”日子:有一個多月的時間,我每日數小時泡在南京檔案館裡,作浮雕設計的資料收集和前期文史研究。貓在舊籍故紙堆中,淹沒在死亡、血腥、暴行的汪洋裡,將當年的慘狀一層層撕開,觸目是慘不忍睹的資料圖片,許多未曾公開發表,那些被有意無意塵封住的冤魂,蜂擁在你身邊哭泣訴說,而你卻要單獨面對,想到這樣的悲劇發生在你生活的同一空間裡,也許腳下就踩踏著哪片枯骨,那種從心理到生理的痛楚顫慄,至今難忘。 實際上,我已進入到了當年戰爭的慘烈氛圍,進入到了父輩們當年每天面對、身陷其中的殘酷情境。 同樣是戰爭的血腥酷烈,父親與我,卻以兩種不同方式面對:外敵入侵,百姓塗炭,身為軍人的父親,立即作出行動的反應,拿起武器,投入戰鬥,以血肉之軀,真刀真槍,譜寫出中國抗戰的真實歷史。而我,在克服了最初的驚駭與悲憤之後,必須理性地分析每張圖片資料,細細地審視每一片殘垣血跡,並最終轉化為感性的藝術形象,創造出彰顯抗戰精神的藝術作品。 一武一文,父親與我在不同時空對抗戰作出不同的表現與表達,一槍一筆,這是父親與我兩代人投入的“抗戰”! 南京大屠殺紀念浮雕,曾作出兩個版本,前後共經歷了二十八年。第一個版本作於一九八五年,製成石雕,立於紀念館南北兩側圍牆。當時的我,和我的師長們,為之付出辛勤勞動。可惜當時創作倉促且石材質劣,致使這件重要作品,留下些許遺憾。 記得當年第一版設計稿審稿時,我曾經構思兩位南京保衛戰中的軍人形象,未獲採用,我暗暗思忖,一再要求作品要強調反抗精神,不屈面貌,那麼南京保衛戰,保衛戰中的中國軍人,不正是最直接,最鮮明的反抗形象麼?打得如此慘烈、如此悲壯的南京保衛戰,不正是絕不屈服的具體寫照麼?但那是一九八五年,此題無解。 及後,我出國,求學、尋職、謀生,在人生旅途上漂泊不定。二十多年,我一直念茲在茲的,竟還是對於南京大屠殺悲劇題材的情愫與遺憾,有生之年,我還夢想重新創作! 二零一三年,我回國數年後,當年製成的浮雕石刻早已開始風化裂毀,眼看這件重要歷史作品也將走入歷史,市政府、紀念館的領導決定重新製作,並要求我在第一版原設計稿的基礎上,增加創新內容,擴大尺寸,採用青銅材質。總之,第二版的作品將以全新面貌展現于世人。 2013年的藝術創作環境已非1985年可比。當初被拒絕的85年的部分構思,這次可以安放進新的浮雕格式之中,理所應當的,南京保衛戰的部分內容,已可以形象鮮明的鑄進新浮雕的藝術行列,媒體宣傳將它作為新聞報導的一個亮點。這雖然不是我這次增加內容的全部,但它之備受關注,是它不僅傳遞了還原歷史的資訊,還在於它表達的深刻涵義:在抵抗侵略的藝術作品中,不屈與反抗,不再是象徵性的怒目舉拳,不著痛癢,它應該是如此鮮明,如此具體,如此的真刀真槍!每一個藝術形象的背後,是血肉之軀的原型支撐。 羅策群、蔡如柏、陳敬如、張步武、莫榮光、李守中、劉世喜、趙忠孝、徐思田、朱甲三…… 。這是我們不熟悉的軍人兄弟,這是我們不去紀念的英雄亡靈。 現在我們要把這些亡靈鑄進青銅,留進青史。 2013年酷夏,每天近四十度的高溫,我和我的藝術家兄弟們整日揮汗如雨,藝術創作成為真正的體力活。看著成噸的塑泥漸漸成形,看著熊熊火焰中銅水澆鑄成了錚錚銅像,同時心裡在想像著父輩當年的血火錘煉,艱苦前行的模樣。當然,我知道這樣的對比極不相稱,且幾近矯情,但我還是願意把這樣的創作狀態,當作與父輩們的精神連接。 2013年12月12日,在新落成的青銅浮雕牆揭幕儀式上,回想對這件作品二十八年的追索,我大聲宣告:“作為一名南京子孫,一名抗戰軍人的後代,一名對歷史記憶自覺堅持的藝術工作者,是完全值得的!” 那一刻,我心裡是滿滿的驕傲,父輩抗戰的不屈與堅持,我以不同方式傳承和彰顯。 何曾想到,父親與我之間的歷史隔隙,竟因為異族入侵的外力碰撞彌合,不經過漫長的創作歷程,怎會知道父親的人生,不知道父親曽經的人生,哪裡能有對父親的重新珍重? 南京大屠殺紀念浮雕,是為三十萬遇難同胞,也是為了包括父親在內的所有反抗過、拼命過、死亡過的抗戰老兵。 這是我們兩代人的抗戰。 現在,我面對著一幀泛黃照片:1939年冬,昆侖關大戰前夕,桂南會戰總指揮白長官崇禧檢閱出師部隊。 軍旗獵獵,朔風蕭蕭,千軍萬馬,寂靜無聲。那一排排狀若豆粒的人臉,我知道父親必在其中。 父親,此刻,我倆在隔著時空對望。父親,你是否看見校場外,有一位鬢髮斑白的六旬老人在注視著你們?那是你未來的么兒我呀!隔著脆黃的書頁,隔著七十六年的誤解、怨恨、思念的迷霧,我倆終於相見。你年青的臉上,滿滿的堅定與激情。而我,在完成了一生中最重要的作品之後,自覺配得上你曾經的人生,自覺完成了兩代中國人的精神接力,已經沒有畏懼,沒有埋怨,只是欣慰與驕傲:你是我尊敬的老兵父親,我是你爭氣的藝術家么兒。 我用手指輕輕觸摸照片中每一張年青的臉。萬馬千軍,那數不清、數不清的狀如豆粒的人臉……我認不出你呀,父親! 但我知道,我已經撫摸到了你的面容。 我眼淚流下來。 2015.5.18 夜 其時父親去世五十周年又一月整 |

|||||

|

|

|

|

兩代人的抗戰 (錢大經)Leave a Reply |

|

Copyright © 2025 chinesewritersna.com - All Rights Reserved, Site by Grace Computer & Internet Corp.        |