散文 |

|||||

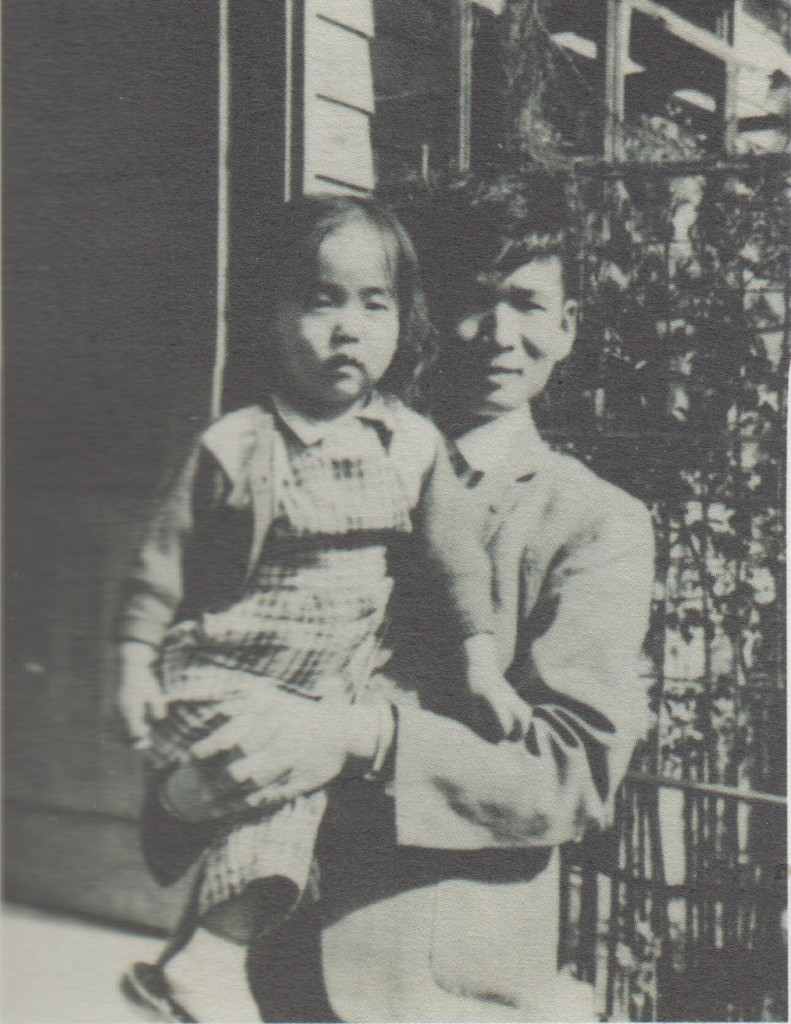

(編按: 作者王曉藍,美國康州大學終身教授,著名作家聶華苓之女。本文原載臺灣「文訊」2016年9月號;香港「明報」月刊 2016年9月號; 中國「文學」2016秋冬卷,上海文藝出版社出版。) 五、六十年代的時候,我們家在南京東路和松江路交接口西北角第一條巷子内,右手第二家:松江路124巷3號。我在那屋子裡出生,度過我的童年,一直住到1964年媽媽離開台灣。這棟房子是政府分配給《自由中國》雜誌社的宿舍 。我們家住四間房: 一間客廳,三間臥房﹣外婆一間;媽媽、姐姐和我合住一間,房間裡擺著媽媽的大書桌;我们稱呼「歐巴桑」的客家女佣在簡陋的廚房旁邊有一間只能放一張單人床的小房間;一間連澡缸都沒有的浴室,每天生炭燒熱水,在一個木桶裡洗澡。進門的右邊有兩間房,幾位「自由中國」的單身漢曾住那兒,殷海光、黄中、傅正、陳先生等。右鄰是位部長級姓雷的一家人,有輛黑驕車,從來不跟鄰居打招呼,下了車就走進高牆內的屋子裡,偶爾他們的兒子會出來跟巷子裡的孩子們玩一玩,但是没玩多久就被叫回家。左鄰,姓蔡,有輛軍車,身着軍裝的男主人有時會點點頭給我一個微笑,他們家的男傭,經常從圍牆的那邊伸出頭跟我們家的阿巴桑說些話;當我在院子裡打鞦韆打得太高的時候,他會大聲的說:「小心啊!別盪得太高。」然後高喊:「阿巴桑,快來。」我的上身更往後仰,腿踢得更重,勁兒也使得更大,直到阿巴桑捉住繩子制伏了鞦韆。 五十年代,松江路的路中央是泥石小山丘。巷頭的斜對街,松江路和南京東路的交接口是一個派出所,我們姐妹俩去學鋼琴時必需經過這派出所,我總會往門裡望一望坐在櫃台後的警察,有時聽到警察和市民大聲的爭吵,有時見到警察抓了人帶進所裡。我去學舞的時候,需要朝北走幾條巷子然後過街。那兒有一棟房子,說是一位姓白(白崇禧)的將軍的住家, 聽人說這棟房子裡面很大,有時門前站著警衛,有點神祕。在一個孩子的眼裡,家的四周圍有軍人、將軍、部長和派出所,感到安全。 我的童年,《自由中國》無處不在。我的母親就是聶華苓,文藝欄主編。家中的書架上陳列著一排各種不同顏色標誌的雜誌,封面上方方正正的四個字:《自由中國》,特别顯眼。在我出生之前,媽媽就在那兒工作。小時候,媽媽常對我們說:「你們要學會自找樂趣。」 我發現,这四个大字合起来有方形,長方形十四個「口」字——我自找樂趣的發現。寫文章的人難道不是拿筆當口,用文字來說話麼? 1960年,9月4日,星期天。一清早,我就醒了。姐姐到朋友家去過夜。九歲的我知道星期天是一星期中唯一能多睡一會兒的日子。我得輕輕的起床,不能打擾大人的睡眠,要安安靜靜的等全屋子的人起來之後才能出聲。跟平常一樣,外婆八點起床,媽媽九點也起來了,屋子裡其他的人還沒有動靜。我在阿巴桑的小房間裡。突然,急促的敲門聲加上一聲聲不斷的門鈴,我跟在阿巴桑的身邊去開門,她大聲的用客家話回應:“來了,來了!”門一開,幾個陌生人衝進大門直往屋子裡跑去,外婆和媽媽從房間裡趕出來站在走廊上,聽到這幾個人問:「傅正住在哪間房?」大門口湧進一群警察,把大門緊緊地關在他們身後,繞著牆頂有碎玻璃的圍牆,前後院子每隔幾步路就站著一位穿便衣或穿警裝的人,他們的面部表情和四周的氣氛讓我害怕。「可不可以讓我的小女兒到鄰居家去?」媽媽問。其中一個人回答:「不行!」 緊張、恐怖的氣氛,時間過得特別慢,讓人難喘氣。我只顧及關注著媽媽不尋常的背影,她從來沒有在書桌前這樣痴呆地坐這麼長的時間。我踮著腳,輕輕的走到外婆的房間,外婆找了一條毛線,打了個結,跟我玩勾線的遊戲,我小聲的問外婆:「他們在做什麼?」外婆回答:「妳太小,不懂。」 近中午時刻,走廊有了動靜,我馬上跑到房門口,看到傅正的門開了。裡面走出一批人,後面跟著傅正。他喊了一聲:「聶伯母!」外婆和媽媽從房間裡走出來。傅正把手中的一串鑰匙交給外婆,有一個人把這串鑰匙接過去,抖了一抖才交到外婆的手中。傅正手裡拿著幾本書,對外婆說:「聶伯母,他們要找我去談一談,這幾本書我帶在身邊看,過幾天我就會回來。」望著他們在出大門前把他的雙手銬在身後,我跑到大門口望著這些人把傅正帶出巷口,我跟在他們的後面跑到巷口,望着他们带着傅正過街,往南京東路的方向走去,我想:「他們要把他帶進派出所麼?」他們沒有進派出所,繼續往前走,一直到我看不見他們的背影。我的問號:「為甚麼?」在那一刻產生了。四周的鄰居在巷口圍觀。家裡的氣氛出奇地沈悶,媽媽的表情不尋常的憂慮。鄰居的男工趴在圍牆上跟阿巴桑說:「頭一天晚上就看到有人在你們的牆外向裡望,一夜都有人站在外面。」我馬上跑去把這個「消息」告訴媽媽。 傍晚,騎著腳踏車,滿身汗,慌張表情的熟人,《自由中國》的程濟寬來報信:“雷先生被抓走了,馬之驌也給抓走了﹣﹣在他家;還有劉子英都被抓走了!《自由中國》社被抄了。」媽媽沈重的聲音:「傅正也給抓走了!」一片寧靜。我躲到一角,眼前是一群面部兇狠的便衣及警裝人員環繞著身材高大、很有氣派的雷爺爺,和善的馬之驌,以及在和平東路二段那條巷子裡的《自由中國》社,那幢房子裡見過的許多人的面孔一一浮現…第二天一早,三輪車照時的來接我們姐妹去上學,學校照常的升國旗,唱國歌:「三民主義,吾黨所宗,以建民國,以進大同…」,做體操。放了學回到家,一眼看到放在茶几上的報紙的頭條新聞:「雷震等四人涉嫌叛亂…」標題的黑字特別深,字也特別大,那些熟悉的人的名字特別顯眼 。問號刻在我的心裡:好人為甚麼被扣上手銬?他們犯了甚麼罪?我眼裡雄偉的雷震爺爺為什麼被捕?什麼是「叛亂」?我太小,不懂。 媽媽把一疊從外國寄來的信件往爐子的火燄上扔。為甚麼媽媽沒有了工作?她為甚麼愈來愈沈默?愁容越來越深? 但是,在週末,她總是帶我們上西門町看場電影,上裁縫店,吃碗河粉和一隻大雞腿。我聽媽媽對外婆說:「他們要跟蹤我,就讓他們跟吧!」常常在我們穿過西門町中華商場附近的鐵道時,我回頭看到跟蹤我們的人。 媽媽背痛,躺在床上一個多月。傅正那間房間的門緊緊的關著。家裡的來人少了,雷爺爺的女兒雷美莉常到家裡來。我很羨幕她,她已經長大。媽媽埋頭寫作,賺錢養家,借錢送我們上學。我不肯繼續學鋼琴,也不再彈琴。 巷子裡的孩子們,開始組隊玩一種遊戲。兩隊人,手臂是刀,砍殺對方,碰到對方的肢體,他就死了。我是孩子頭,一個女孩帶著幾位比我小的男孩,對方是個跟我差不多年齡的男孩。追,躲,閃,進攻,巷子裡和松江路上的石泥丘成了孩子們的戰場。 《自由中國》事件發生之後第二年,台北發生了一件凶殺案–瑠公圳分屍案。屍體被切成數段,放在幾口箱子裡丟進新生南路的大水溝中。警方查不出死屍的身份,好幾個月,台北街頭貼滿了死者的相片。每天上、下學,三輪車要花一個小時從那條水溝旁的大馬路上通過,路的兩側每隔幾步就是一根電線桿,桿上貼著可怕的死屍像,我不敢看那些傳單,但是卻無法回避那些躲也躲不過的恐怖面容。那條水溝好像隨時都會浮起幾口裝了切段的人體的箱子。 經過這兩件事之後,我常常發燒,做惡夢,夢到龐大的黑蜘蛛撲向我,不是耳朵發炎,就是喉嚨發炎,並且高燒不退,總是看醫生,打消炎針,怕黑夜,每天阿巴桑罵我洗「貓澡」,我在澡盆裡一泡就逃出來,因為浴室的窗子上反映著院後芭蕉樹的影子,像是鬼魂。 在小學裡,我的作文一直不錯。五年級的時候,翟老師幾次把我叫到她的辦公室:「妳寫的作文…妳將來是可以寫文章的…」然而我的心裡有個結,有陰影,有太多的不解。我發誓不寫作。 有一天,放了學,我要三輪車夫彎進和平東路的巷子裡,「自由中國社」的牌子不見了,那棟屋子裡走出一位陌生人,對面開了個雜貨店。我心裡想 :「以前為什麼沒有這個店,來接媽媽的時候,可以來買點零食吃。」 1962年,媽媽開始在台灣大學和東海大學教書,穿著我們跟她一起去做的設計別緻的旗袍,有時我還特別留意到她腿上穿的黑絲襪,很時髦的樣子。她對我們說:「好好的讀書。」周末,媽媽忙,外婆帶我們兩姐妹去逛公園,動物園,上小館子。但是不久,外婆就病倒了。她得了肺癌,媽媽和阿姨們瞒著她,不讓她知道她得的是不治之症。在她病危的晚期,瘦得眼睛都凹進去了,頭髮也因為打針而秃了,咳嗽吐痰的时候帶著血,我們去台大醫院看她,她说:「等我好了,我再带妳們兩姐妹去逛公園,上小馆子…」那年十月,外婆病逝。出殯時,我哭個不停,一看到其他人的眼淚,我就哭得更厲害。也許是那些年埋藏在幼年的心裡的眼淚,全哭出來了。 1964年,媽媽離開台灣去了美國中西部的愛荷華城,姐姐和我上淡水的聖心女中。多年之後,我了解到母親當年借錢送我們上私立學校的心意:為的是解除我們所經歷的恐懼,在混亂的社會裡給予我們一點保護。上了初中,我喜歡打籃球,運動員身體強壯,有力量。1965年我和姊姊離開台灣。在飛機場,一大群同學送行,阿巴桑靠著牆坐在地上,不斷地哭泣,手絹全溼了,她是我最後一位講再見的人,真是捨不得她,我哭泣著對她說:「我會跟妳寫信。」她不識字,但是常來家裡看她的孫女能唸給她聽。我手裡抱著一個籃球上了飛機。依依不捨地離開了我出生的地方。 剛到美國我就想回台灣,但是,媽媽說我不能回去。我想:「等我長大了,那一天,我可以回到台灣。」在愛荷華成長,我跟台灣的關連是來到愛荷華大學寫作班和「國際寫作計劃」的作家,以及留學生們。通過報章設法去了解台灣。我開始明白我的家庭背景和台灣的政治氣候的糾葛,也開始接受命運所安排的「白色恐怖」裡所度過的童年。 1987年7月15日零時,台灣開始解嚴。離開台灣22年之後,7月25日,我回到了台灣。走出海關,見到我喊「大王叔叔」的王慶麟,那時「聯合報」的副刊主編,站在那兒。1967年第一位從台灣去到愛荷華大學參加「國際寫作計劃」筆名瘂弦的詩人。大王叔叔是我的「定心丸」,「終於來了。」夜已深,他帶我去吃多年沒有吃過的台灣小吃,地瓜粥,小魚花生,鮑絲銀芽。一位賣花的小女孩走進餐廳,他招了招手,拿著花籃的女孩朝我們走來。他挑了一束花,遞給我。那程,不僅是我離開台灣之後第一次回到台灣,母親二十多年不能回去,我為母親的返台打前哨。 日程安排中有一個項目,重訪松江路的舊家,聽說那一帶的房子幾乎全拆了,我不期待那幢屋子仍然存在。柯元馨開著福特小轎車,兩個男保鏢–高信疆和李歐梵,車子開到南京東路二段附近,真是不認得了。二十多年前這條馬路就很寬,但是沒有那麼繁榮。開過一個菜市場,「這是不是長春菜市場?」我問。高信疆看了看街牌,點點頭:「是長春街。」我瞪著眼望著一家家店,我在找一個食品店,是我小時候最喜歡去買零食的地方。這個市場以前只是賣菜的,現在電器、服飾店都有了,有幾件掛在外面的衣服看起來顏色、式樣還不錯呢!我問:「南京大飯店還在不在?」「沒有了!」「第一大飯店呢?」「就在前面!」「我們家以前就住在第一大飯店後面的一條街。」開過路口,我指著路角的那座建築說:「這以前是派出所。」「現在是飯店。」「派出所變成飯店,還不錯,進步了!」車上的幾個人笑了一陣。開進飯店後的那條街,右邊是高樓,左邊有不少幢小公寓的矮樓,幾幢平房好像還是以前的房子,「幾號?」他們幾乎異口同聲地問我。「三號!」汽車裡的氣氛有點緊張。門牌號碼一個個在眼前晃過去。車子在一扇大紅門前停下來,大家下了車,我感到一份膽怯。周圍除了這一棟房子沒有變之外,全部重蓋了。對面的一棟房子碎木滿地,剛拆。我仔細地看了看門牌,那扇紅門是新的,從牆外向裡望,屋子還是綠漆,但是已經褪色,似乎在我們搬走之後就沒有再漆過。與我同去的三個人都勸我按門鈴,但是我伸不出手,呆站在那扇門前。柯元馨伸手按了門鈴。不一會兒,一個跟我年齡差不多大的男人開了門,看到站在家門口的四位陌生人,一陣沈默。李歐梵打破寧靜,說:「她二十多年前住在這兒,這是她第一次從美國回來,所以來看看。」這個年輕男人愣住了,高信疆問:「她能夠進院子裡看看嗎?」他說:「請進!」我們走進大門,這棟房子比牆外看來更陳舊,窗上的玻璃也失去了光澤,右邊庭院角落的竹子仍然在那兒﹣﹣小時候每當台北刮颱風的時候,我最怕聽這些竹子被風吹的颼颼聲。左邊的花園已雜草叢生。那年輕男子大概看到我瞪著那片荒蕪的院子,他說:「很久沒有清理了。」我望了一望他。他說:「二十多年前是姓聶的住在這兒。」我有點吃驚,他怎麼會知道?「我就是聶華苓的女兒。」他鎮靜的表情後面有一點激動。我接著說:「以前殷海光和傅正也住在這兒。」我在測探他跟這房子的歷史有甚麼關係。「那是很久以前的事了。有一位姓陳的也住過這兒。」他說。我回答:「是的。」我記得他所說的是《自由中國》的一位職員。他說:「我姓雷!」「你以前住在隔壁?」我問他。以前我們的左鄰住著一家姓雷的,部長級。「不,我是雷震的兒子。」不僅我一驚,站我旁邊的三個人也一震。他接著說:「我們小時候見過!我的母親住在這兒。我住三藩市,暑期回來看我媽。」他很鎮靜,而我,外表平靜但是內在翻騰,「對不起,打擾了。」我說。「哪裡,有空再來坐坐!」他說。我點點頭:「代我問候你的母親。」我帶著一份無法形容的心情走出那扇紅門。在解嚴的十天後,我回到了老家,22年之後,《自由中國》的第二代在那棟房子的門口見面了。 1988年夏天,我又到了台灣。我想見傅正。作家季季說她可以幫忙聯絡。「聯繫上了傅正,約了一起吃午飯。他非常忙,我們一定要準時抵達餐廳。」季季在電話上說。心裡有份驚慌,但也感到興奮。 季季和我比約定的時間早抵達餐館。不久,身後傳來帶著濃厚鄉音的熟悉聲音,我立刻站起來。笑容滿面的傅正迎面而來:「還認得我嗎?」我回答:「當然認得。」我望向他身邊除著枴杖的人,一臉驚訝:「夏伯伯! 」(夏道平)。我壓制著心中澎湧的複雜情緒,露出一份快活的神情說: 「你們能認得我嗎?」傅正說:「認不出。長大了。」夏伯伯的臉上帶著我從小就熟悉的慈祥的表情:「在路上,我絕對不會認出妳。」一坐下,傅正的第一句話是:「我在文章裡寫過,當年在現場的那個小女孩,藍藍,不知道她今天怎麼樣了?」我抑制住感到溼潤的雙眼:「我就在這兒啊!」時空回溯,傅正被帶走的那天…28年後又相見。『你堅持了《自由中國》的理念,達到了。』他點了點頭。我知道1986年傅正和其他人創設了「民進黨」。他說他準備競選,我笑著對他說:「我跳舞,為你助選。」1991年,聽到傅正過世的消息,夏伯伯也於1995年過世。2009年8月,我陪媽媽到台灣參加「纪念殷海光逝世40周年暨雷震逝世30周年研討會」。殷伯伯結婚之前住在松江路124巷3號。他的表情總是很嚴肅,有時他會「請」我這個小朋友進入他從來不准人進入的房間,我坐在一個小板凳上,他拿出一盤當年非常昂貴的葡萄乾招待我。我記不得他跟我說些什麼,但是我記得他給我一個綽號:「木瓜」。每見到我就喊:「木瓜!」外婆說木瓜有搔水缸的臭味;是不是因為我喜歡發愣,所以「木」表示「呆」?我一直以為他不喜歡我。直到我二十多歲,有一天我問媽媽:「殷伯伯以前叫我木瓜,是喜歡還是不喜歡我?」媽媽說:「就是因為他喜歡你,才叫妳木瓜。木瓜好吃啊!」我恍然大悟。 在研討會上見到離開台灣之後就沒有見過面的夏阿姨(君璐)——殷海光的夫人,和他們的女兒殷文麗,80年代初,在電話上跟夏阿姨說過一次話。有一天我跟居住在舊金山的三姨通電話,她說:“有一個人要跟妳說話。” 電話的那一端傳來一個聲音:「我是夏阿姨。」我只知道一位夏阿姨。我說:「殷伯伯對我的影響很大。」電話那一端傳來哽咽的聲音。小時候不懂,那時三十出頭的我已知道殷海光是誰! 馬英九來到研討會上,他說:「…殷先生過世後,殷師母就出國了,幾年後她回來了,有機會在一次聚會中碰到她,當時我是台北市長兼任中國國民黨副主席,坐在殷師母身旁,我特别站起来對她说,我不是國民黨主席,但是今天我要代表國民黨向殷师母鞠個躬,表示我最誠摯的歉意,以前我没有身份講這個話,鞠躬也没用,但是我现在又不一樣了,我是中華民國總統,我很希望藉這個機會也向殷師母以及所有當年曾經為自由民主奮鬥犧牲的先進表達我最誠摯的歉意…」他深深的一鞠躬。在場的人,包括母親,在那一刻,原諒了當年的國民黨。 2015年初,突然收到再興小學同學辜懷箴(辜振甫的女兒)的郵件。再興幼稚園第八屆,小學第五屆、初中第二屆的同學會,簡稱258已經成立。我回覆她:「妳的來信引起許多兒時的記憶。再興小學一直是我台灣記憶中的一部分。兒時的同學又聯繫上了。百感交集。非常謝謝妳費了那麼大的勁找我。」十一月中旬,我回到台灣參加再興258同學的聚會。幼稚園和小學的同學,經歷五十年的隔離,親切的相處,但也有份陌生感。小學四年級時,《自由中國》事件發生,身邊就是這一群同學。最後一晚,真是有點湊巧,同學們在松江路上的味全美食廚房親自下廚為大家做了一頓豐盛的晚餐。張孝威(現任TVBS董事長兼總經理)一進門就朝我走來:「今天我是來看妳的!」我們邊吃邊聊。我說:「當年,我不懂。」他問:「你現在懂了嗎?」我頓了一下,說:「台灣的今天,許多人付出了代價,作了犧牲。」松江路124巷3號已經不存在,現在是個停車場。去年十一月,愛荷華的老友周康美陪我去台北市中山區戶政事務所,拿到了一份當年的戶籍謄本。這張紙象徵著我曾經在這兒住過,度過我的童年。 有一些記憶永久地留在腦海裡。 (2016年7月19日定稿) |

|||||

|

|

|

|

孩子,妳不懂 (王曉藍)Leave a Reply |

|

Copyright © 2026 chinesewritersna.com - All Rights Reserved, Site by Grace Computer & Internet Corp.        |